◼️第27回定例研究会が開催されます

第27回定例研究会

和裁士 松本ヨシ先生を囲んで「 ゆんたく会 」Vol. 2

期日:2026年3月22日(日)14:00 〜16:00

会場:琉球大学教育学部本館棟538室

(今回のオンラインも「ゆんたく会」の中継のみにさせていただきます)

前回に引き続き、松本ヨシ先生を囲んでの「ゆんたく会」Vol. 2 を開催いたします。

前回は、職業として和裁を始められたこと、琉球衣裳との出会い、奄美での王府衣裳調査などのお話に加え、和服と琉衣との相違など、縦横無尽の話題を提供して下さいました。資料も多くご持参いただき、本当に充実した「ゆんたく会」となりました。

次回はいよいよ、柄の配置と柄合わせについて、いくつか反物を持参されて、お話し下さるそうです。

研究会の「紅型衣裳見学会」では、これまで、〈白地霞に鶴松梅楓模様子ども着〉〈浅地竹鉄線模様子ども着〉〈染分地遠山に鶴竹梅模様子ども着〉の三つの子ども着を閲覧しています。これらの子ども着について、縫製の仕方(裁ち方の種類)なども含め、和裁士の立場からのご見解を伺えるのも楽しみです。

前回ご参加された皆さんは、お話を聞き資料を見たり実際に着用もした経験を通して、更に伺ってみたいことが増えたのではないかと思います。

次回は益々充実した「ゆんたく会」となるに違いありません。続いてのご参加をお待ちしています。

前回ご参加いただけなかった方々も、第26回定例研究会の録画と資料をご覧の上、是非ご参加ください。https://www.ryukyubiken.com/%E7%AC%AC-5

◼️第26回定例研究会が開催されます

第26回定例研究会

和裁士 松本ヨシ先生を囲んで「 ゆんたく会 」Vol. 1

期日:2026年2月15日(日)14:00 〜16:00

会場:琉球大学教育学部本館棟538室

(今回のオンラインは「ゆんたく会」の中継のみにさせて

いただきます)

ゆんたく内容

1. 和裁の仕事を始めました

2. 琉球衣裳に出会いました

3. 奄美で王府衣裳の調査をしました

→以降はVol.2に続きます【 3月22日(日)開催】

前回の定例研究会では「紅型衣裳見学会」を行い、衣装二点〈白地霞に鶴松梅楓模様子ども着〉〈浅地竹鉄線模様子ども着〉を熟覧し、子ども着への仕立て直し方や模様の活かし方の多様性について、更に考察を深めることができました。

そして、琉球王国時代の紅型の素晴らしさは、紅型の生地を作る人、これを仕立てる人、着用する人の文化総体の産物であると強く感じました。

今回、[琉球王国文化遺産集積・再興事業]で琉球衣裳の縫製を担われていらっしゃる和裁士 松本ヨシ先生との「ゆんたく会」を開催できることになりました。仕立て屋の目から見える「琉球の美」のお話を真ん中に、みんなで大いにゆんたくしましょう!

◼️第25回定例研究会が開催されます

第25回定例研究会

「 紅型衣裳見学会Ⅲ 」

期日:2025年12月11日(木)10:00 〜12:00

会場:沖縄県立博物館・美術館 3階 博物館会議室

定員:14名(今回は既に定員に達しました)

本研究会ではこれまで二度、沖縄県立博物館・美術館所蔵の紅型衣裳調査を行ってきました。

2024年5月には〈桃色地小紋文様紅型木綿衣裳〉を熟覧し、その糸・色材・織・文様などの素材・技法・造形性を検討し、「朧型」細模様紅型衣装の「美」の構造を考究する調査を行いました。

第二回目、2025年6月の紅型衣裳調査では、同一型紙を用いたと考えられる〈染分地遠山に松竹梅模様衣裳〉と〈染分地遠山に鶴竹梅模様子ども着〉に加え〈染分地遠山に椿柴垣梅桜菖蒲模様衣裳〉を比較検討し、子ども着に仕立て直された時、着尺の模様がどのように活かされているのか、その工夫や造形性について観察し、一回目とは異なる視点から紅型衣装の「美」の構造を考察しました。

いずれも、多様な専門性を有する者が一堂に会し意見交換する有意義な機会を得ることができました。

今回は、定例研究会として「紅型衣裳見学会」を行い、衣装二点〈白地霞に鶴松梅楓模様子ども着〉と〈浅地竹鉄線模様子ども着〉を調査し、子ども着への仕立て直し方の違いと模様の活かし方の多様性について、第二回目の調査からさらに考察を深め、併せて、素材の苧麻生地を仔細に観察する予定です。

◼️開催中の「戦災文化財」展で各種講座が開催されます

沖縄県立博物館・美術館にて、

沖縄戦後80年『戦災文化財』失われた沖縄の文化財と取り戻した軌跡 が開催されています。

会期:2025年9月30日(火)〜11月30日(日)

場所:沖縄県立博物館・美術館 特別展示室1, 2, 企画展示室

入場料:一般1,500円 高・大学生1,000円 小・中学生500円

◼️戦災文化財展 特別講座2

「琉米歴史研究会の足跡 -沖縄戦の戦利品収集から文化財の返還まで-」

講師:喜舎場静夫(NPO法人琉米歴史研究会理事長)

園原 謙(沖縄県文化協会事務局長)

日程:2025年11月2日(日)14:00~16:00 ※開場13:30

場所:沖縄県立博物館・美術館 講堂

参加費:無料

https://okimu.jp/event/1757728327/

◼️博物館学芸員講座

「琉球ルネサンス ー近代化、そして沖縄戦で失った文化を 今この手にー 」

講師:伊禮 拓郎(美術工芸担当)

日程:2025年11月8日(土)14:00~16:00

場所:沖縄県立博物館・美術館 講堂

参加費:無料

https://okimu.jp/event/1760180508/

◼️博物館文化講座「文化財返還の取り組みと帰ってきた御後絵」

講師:萩尾 俊章 (沖縄民俗学会会長)

濵地 龍磨 (沖縄県教育庁文化財課主任)

日程:2025年11月15日(土)14:00~16:00 ※開場13:30

場所:沖縄県立博物館・美術館 講堂

参加費:無料

https://okimu.jp/event/1760230370/

◼️ 2024年度総会が開催されました

「琉球美、造形研究会」2024年度(2024年10月1日〜2025年9月30日)総会が、2025年9月28日、オンラインで開催され、2024年度事業報告・収支決算、及び、2025年度事業計画・収支予算が承認されました。

会長に永津禎三、副会長に前田比呂也、仲間伸恵の各氏が選出されました。

◼️第23回定例研究会が開催されます

第23回定例研究会

「 沖縄という“場”、語られる“場” 」

− 2000年代以降の活動から −

期日:2025年8月24日(日)14:00 〜16:00

会場:琉球大学教育学部本館棟538室

(オンラインでの参加も可能です)

発表者:花城郁子 + 前田比呂也

前回、1980年代の沖縄アートシーンを、自身の作品を通して語っていただいた花城郁子さんに、2000年代以降の活動を語っていただきます。

1980年代と1990年代の価値観の断絶等、継続する問題を踏まえつつ、今回のキーワードは、「言語化」「脱沖縄と探沖縄」。

「NPO法琉・動・体」、「海外での作品発表」、「プレ美術館」などのトピックスを、「CHAMPURU」展(バンクーバー国際アジア現代美術センター)に共に参加された前田比呂也さんと対談していただきます。

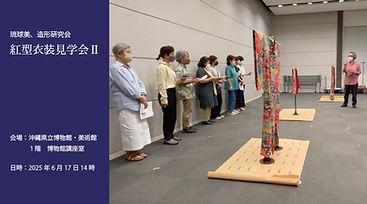

◼️「紅型衣裳見学会Ⅱ」の録画が視聴可になりました。

「琉球美、造形研究会」は、2025年6月17日に、沖縄県立博物館・美術館資料を熟覧し、同一型紙からの紅型衣裳「子ども着」と「衣裳」の模様構成を考察・検討する見学会を開催しました。

16名の参加がありました。

今回の見学会の録画も、いろいろなところでそれぞれの検討が行われた音声が重なり合い、聴き取りにくいのですが、全てが重要な会話であると思い、音声の調整は控えました。

前回同様、参加者からのコメントを戴けましたら、順次掲載していく予定です。

見学会でのそれぞれの「気付き」のコメントを併せ読むことで、この録画の更なる理解が可能になっていくものと期待しています。

見学会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第22回定例研究会が開催されます

第22回定例研究会

「絵画という“場”」

− 1980年代の沖縄アートシーン −

期日:2025年6月29日(日)14:00 〜16:00

会場:琉球大学教育学部本館棟538室

(オンラインでの参加も可能です)

発表者:花城郁子

1980年代、沖縄のアートシーンに、ひとつの鮮烈なムーブメントがありました。

「コザ派」と呼ばれたその作家群は、「絵画」の平面性を真摯に追求していました。

その「コザ派」の中で最も若手の作家が花城郁子さんでした。

今回は、花城さんの「制作者」の目から見た1980年代の沖縄アートシーンを語っていただきます。

◼️「紅型衣裳見学会Ⅱ」開催のお知らせ

「琉球美、造形研究会」は、沖縄県立博物館・美術館資料を熟覧し、同一型紙からの紅型衣裳「子ども着」と「衣裳」の模様構成を考察・検討する見学会を開催します。

日時:2025年6月17日(火)14:00〜16:00

場所:沖縄県立博物館・美術館 1階 博物館講座室

定員:17名

第13回・14回本研究会定例研究会での、浦添型研究者(紅型作家)仲本のな氏の発表を踏まえ、2024年5月13日には、〈桃色地小紋文様紅型木綿衣裳〉を熟覧し、「朧型」細模様紅型衣装の「美」の構造を考究する見学会を実施しました。

そこでは、紅型衣裳の糸・色材・織・文様などの素材・技法・造形性を、多様な専門性を有する者が一堂に会し意見交換する機会を得ることができました。

今回の紅型衣裳見学会では、同一型紙を用いたと考えられる〈染分地遠山に松竹梅模様衣裳〉と〈染分地遠山に鶴竹梅模様子ども着〉に加え、〈染分地遠山に椿柴垣梅桜菖蒲模様衣裳〉を比較検討し、着尺の模様がどのように活かされているのか、その工夫や造形性について観察し、前回とは異なる視点から紅型衣装の「美」の構造を考察したいと考えています。

◼️第21回定例研究会が開催されます

第21回定例研究会

『永津禎三 モチーフと技法』

− 初期模索期 から Genetics シリーズへ −

期日:2025年4月23日(水)19:00 〜20:30

会場:CLIFF GARO 沖縄市高原6-2-8

(オンラインでの参加も可能です)

発表者:前田比呂也 + 永津禎三

今回、二つの会場で回顧シリーズ展Ⅱ〈永津禎三個展「迷える羊から発生学へ」〉を開催します。

初期模索期 1977-80 会場:CLIFF GARO 会期:2025年4月10日ー27日

◼️nagatsu-flyer CLIFF GARO.pdf

Genetics シリーズ 1980-84 会場:SugarcaneRoom gallery+cafe 会期:2025年4月17日ー27日

◼️nagatsu-flyer Sugarcane gallery.pdf

その「初期模索期」作品を展示するCLIFF GAROでの定例研

究会となります。

第18回の定例研究会では、前田比呂也さんが、以前執筆され

(『沖縄県立博物館・美術館 美術館紀要第7号』2017年)を

中心に発表されましたが、その続編として、1977年から1984年

に絞った展示作品の中での対話を試みます。

フロアからも積極的に対話にご参加下さい。皆様のご来場を

お待ちしています。(永津禎三)

◼️ Episode 3:https://www.teizomasakin.com/recent-updates

◼️第20回定例研究会が開催されます

第20回定例研究会

「センス・オブ・ワンダー:子ども時代の世界の探求」

期日:2025年2月9日(日)14:00 〜16:00

会場:「うえのいだ(& farm)」 那覇市首里石嶺町4-55

(オンラインでの参加も可能です)

発表者:古謝麻耶子

小さい頃、漠然とした不安感でいっぱいになることがあり、その時に自然の中にいたり歩いたりすると心が落ち着いた。

草が揺れるのを教室の窓から見るだけで心の中に光がさすような感じがした。

ピアノを弾いて音と戯れるときも不安から解放された。

自分の身体が、“見ているもの” や ”聞いているもの” の中に「一緒に在る」ということを感じることで、漠然とした不安から救われていたかもしれない。

また、自然の中にいると生まれてくる「問い」に思いを巡らせるのは楽しい。

私をずっと支えてきたのは、 レイチェル・カーソン の いうところの「センス・オブ・ワンダー」だと思う。

娘と過ごすひとときも「センス・オブ・ワンダー」を軸にしてみると一緒にワクワクしながら身近な未知の世界を探求できる。

これまであまり言語化することなく漠然と感じてきたことを、今回の研究会で共有できたらと思う。

今回は「うえのいだ(& farm)」を会場として提供いただき、玉城真さんや

池村浩明さんとの鼎談も計画しています。

皆様にも積極的に対話にご参加いただければと思っています。

プロフィール

沖縄県宮古島生まれ。アフリカ・モザンビークでJICA海外協力隊として活動していた際に現地の音楽に魅せられ、民族音楽学の分野で研究をはじめる。木琴ティンビラや親指鍵盤ムビラなどを現地の演奏家から学ぶようになり、2013年、モザンビーク音楽を演奏するバンドManosを結成する。また、楽器以外のもので音楽を奏でることに関心を持ちながら、枠にとらわれない活動を繰り広げている。現在はモザンビークと沖縄をクロスさせる視点も持ちながら研究や演奏活動を行っている。(沖縄県立芸術大学芸術文化研究所共同研究員/小田原短期大学特任講師/沖縄県立芸術大学非常勤講師)

◼️池宮城友子展 平和と鎮魂ー35年の歩みー のお知らせ

本研究会会員の池宮城友子氏の個展が開催されます。

【展覧会名】 池宮城友子展 平和と鎮魂ー35年の歩みー

【会期】2025.1.4(土)~1.26(日) 土・日曜、祝日のみ開館

【時間】11:00 – 日没

【会場】キャンプタルガニー アーティスティックファーム

沖縄県糸満市米須304 (建物裏手に駐車場があります)

□インタビュー:池宮城友子 2025年1月18日 個展会場にて

□展評:

前田比呂也〈「事実」重ね愛おしむ〉 琉球新報 2025年1月24日

Part 1 : 35'01"

Part 2 : 30'50"

◼️第19回定例研究会が開催されます

第19回定例研究会

「柳宗悦の裂帖を熟覧する」

ーマイクロスコープを用いながら戦前の琉球の織物を見て語るー

期日:2024年12月22日(日)14:00 〜16:00

会場:琉球大学教育学部本館棟538室

(オンラインでの参加も一応可能です)

発表者:仲間伸恵 + 中野夢

柳宗悦により昭和14年(1939年)に発行された裂帖『琉球の織物』。

この貴重な書籍を仲間伸恵さんが所蔵されています。

去る5月13日には沖縄県立博物館・美術館で「紅型衣装見学会」を行いました。

その時、マイクロスコープを用いながら観察し、その場で語り合うことで、多くの知見を得ることが出来ました。

その開催準備の段階から、一度、研究会でこの裂帖『琉球の織物』を熟覧し語り合う機会を持ちたいと話し合って来ました。

これまで、18回にわたる定例研究会を開催して来ました。

それぞれのご発表で入念な準備をしていただき、全てが深い内容のご発表でした。

このことは、大変に有り難く有意義なことでありました。

ただ、反面、発表のハードルを高く感じてしまわれる会員の方もいらっしゃるのではないかとの危惧も持っています。

興味深い資料を、会員みんなで見ながら語り合うという、少し気楽な研究会。

こういうものも、活発なご発表を継続いただく一方策ではないかと考え、今回の企画となりました。

年末のお忙しい時期とは思いますが、皆様のご参加をお持ちしています。

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️第18回定例研究会が開催されます

第18回定例研究会

『永津禎三 モチーフと技法』

− いくつかの「ことはじめ」−

期日:2024年10月8日(火)18:30 〜20:00

会場:CLIFF GARO 沖縄市高原6-2-8

(オンラインでの参加も可能です)

発表者:前田比呂也 + 永津禎三

前田比呂也さんが、以前執筆なさった「永津禎三 モチーフと技法 ー絵画という空間への挑戦ー」(『沖縄県立博物館・美術館 美術館紀要第7号』2017年)を元に発表されます。

今回、会場となるCLIFF GAROでは〈永津禎三個展「ことはじめ」〉を開催します。(会期:10月4日ー20日)◼️nagatsu-flyer.pdf

展示は小規模な回顧展ですが、前田さんの論文執筆後のポジャギ作品「Work 2019-1」や論文では触れられなかったBOXシリーズ(1983年)も含まれており、新たな対話が生まれることを楽しみにしています。(永津禎三)

CLIFF GAROでの個展開催:https://www.teizomasakin.com/recent-updates

皆様のご参加をお持ちしています。

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️ 2023年度総会が開催されました

「琉球美、造形研究会」2023年度(2023年10月1日〜2024年9月30日)総会が、2024年9月22日、オンラインで開催され、2023年度事業報告・収支決算、及び、2024年度事業計画・収支予算が承認されました。

今回初めて、総会終了後の懇親会を開催しました。

「うえのいだ(& farm)」が会場になりました。

仲間伸恵さんの第11回、第12回定例研究会発表をきっかけに、この「うえのいだ(& farm)」で玉城真さんが苧麻の栽培を始めていました。

懇親会では、苧麻から糸を績む工程の初め「苧ー剥ぎ」と「苧ー引き」を体験しました。(第1部 WS)

また、この「うえのいだ(& farm)」では、昨年4月に玉城真さんの「ちょっと変わった畑体験とハーブ酒づくり」のワークショップを行っています。

この時作ったハーブ泡盛などを味わいながら懇談しました。(第2部 BAR)

懇親会の録画はこちらからご覧ください

◼️第17回定例研究会が開催されます

第17回定例研究会

「返還された御後絵をめぐって Ⅱ」

〜4月以降の報道も踏まえて〜

期日:2024年8月25日(日)14:00 〜16:00

会場:琉球大学教育学部本館棟538室(オンラインでの参加も可能です)

発表者:佐藤文彦 + 永津禎三

2024年3月15日に「御後絵 米から返還」の大ニュースが流れました。

「琉球美、造形研究会」では、緊急鼎談〈返還された御後絵をめぐって〉を

4月1日に開催し、この歴史的な出来事について様々な観点から意見交換しました。

その後「お披露目式」が4月30日に行われ、御後絵の一部も関係者や報道陣に公開され、5月23日には、御後絵の修復方法を検討する県の有識者会議「返還文化財保存修復検討委員会」の第1回会議が開かれました。

これらの報道も踏まえ、前回の緊急鼎談後に見えてきたこと、今後の課題などについて話し合いたいと思います。

皆様のご参加をお持ちしています。

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️平良亜弥氏 個展「あかいやま」のお知らせ

本研究会会員の平良亜弥氏の個展が開催されます。

【展覧会名】 平良亜弥個展「あかいやま」

【会期】2024.7.18(木)~8.4(日)月〜水曜休

【時間】木〜土曜15:00 – 22:00 日曜12:00 – 19:00

【会場】CLIFF GARO

沖縄市高原6-2-8

◼️「紅型衣裳見学会」の録画が視聴可になりました。

「琉球美、造形研究会」は、沖縄県立博物館・美術館資料である〈花色地小紋模様衣裳〉を熟覧する見学会を2024年5月13日に開催し、朧型細模様紅型衣裳の「美」の構造を多様な視点から考察しました。

15名の参加がありました。

今回は敢えて編集を最小限にし、見学会の90分余りを、ほぼそのままの録画としました。

いろいろなところでそれぞれの検討が行われ、音声も重なって聴き取りにくいのですが、全てが重要な会話であると思います。

録画はこのようなカオスの状態ですが、見学者それぞれのコメントを寄せていただき、順次掲載していく予定です。

見学会でのそれぞれの「気付き」のコメントを併せ読むことで、この録画の更なる読み取りが可能になっていくと期待しています。

見学会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第16回定例研究会が開催されます

第16回定例研究会

「自然体験教育のすすめ」〜手遊びと玩具の延長〜

期日:2024年6月29日(土)14:00 〜16:00

会場:漫湖水鳥・湿地センター 2F図書フロア(オンラインでの参加も可能です)

〒901-0241 沖縄県豊見城市豊見城982

発表者:池村浩明

第二回「玩具」と「野鳥観察」のつながり

1. 「教材」としての手遊びと玩具

2. 思い通りにならない体験

3. 頭の中で補助線を引く

4. バードウォッチング

5. 挑戦!鳥の翼模型

6. 郷土玩具の「美」と生物の形態「美」

7. 思考錯誤と創意工夫

8. 自然体験教育のすすめ

私たちが自然体験教育を大切にする理由は、地域に愛着を持つ人を育てることが、回りまわって湿地を保全することにつながると信じているからです。その取っ掛かりとなる心動く体験こそ、「美しい」ヒト・モノ・コトに出会い、見つけることではないでしょうか。漫湖水鳥・湿地センターのコンセプトである「水鳥と湿地と人とをつなぐ場所」を体現し、100年先の湿地の未来をより豊かなものにするために、「みんなでつくる」仲間が増えるといいなと期待しています。

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️「紅型衣裳見学会」開催のお知らせ

「琉球美、造形研究会」は、沖縄県立博物館・美術館資料である〈花色地小紋模様衣裳〉を熟覧する見学会を開催します。

日時:2024年5月13日(月)14:00〜16:00

場所:沖縄県立博物館・美術館 3階 博物館会議室

定員:16名

第13回・14回定例研究会では、仲本のな氏が、「紅型の祖型〈浦添型〉の復元」の発表をしてくださいました。和綿の栽培から手紬、手織、「浦添型」染色の制作における実践と考察の発表でした。

この中で、琉球王国時代の「朧型」細模様紅型衣装の「美」が話題となりました。

そして、この「美」を支える、糸、色材、織、文様などの素材・技法・造形性を、多様な専門性を有する者が一堂に会し意見交換することの必要性が論じられました。

「朧型」細模様紅型衣装を熟覧する今回の見学会には、染色家、染織家、画家、等、それぞれの専門性を有した会員に加え、「浦添型」復元の関係者、「琉球王国文化遺産集積・再興事業」の木綿布製作者が参加します。

博物館所蔵の〈花色地小紋模様衣裳〉1点を熟覧することで、「朧型」細模様紅型衣裳の「美」の構造を多面的に考究したいと考えています。

(今回は定員を既に満たしました。関心をお持ちの方は、「見学会報告」を是非ご覧ください)

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️第15回定例研究会が開催されます

第15回定例研究会

「自然体験教育のすすめ」〜手遊びと玩具の延長〜

期日:2024年4月27日(土)14:00 〜16:00

会場:漫湖水鳥・湿地センター 2F図書フロア(オンラインでの参加も可能です)

〒901-0241 沖縄県豊見城市豊見城982

発表者:池村浩明

漫湖水鳥・湿地センターで働きながら

日々、子どもたちに自然の面白さや大切さを伝える者として

身近な自然から生まれた郷土玩具(琉球玩具)の「美」を引き合いに

環境保全になぜ自然体験教育が必要なのかについて

実際の自然体験も交えながら

二回にわたって皆さんと一緒に考えてみたいと思います

第一回「手遊び」と「植物観察」のつながり

1. 手遊びと玩具の魅力

2. インタープリテーションとの出会い

3. 美術教育と環境教育

4. 暮らしの中の身近な自然

5. マングローブの中を歩く

6. 挑戦!琉球玩具図譜の「ピーピー笛」

7. 蔡温時代の琉球の自然

8. 「郷土」文化の再考

◼️緊急鼎談〈返還された御後絵をめぐって〉を開催します

緊急鼎談〈返還された御後絵をめぐって〉

日時:2024年4月1日(月)18:00〜20:00

会場:琉球大学教育学部538室(オンラインでの参加も可能です)

「御後絵 米から返還!」3月15日に歴史的な朗報がありました。

Web上や翌日の新聞紙上に掲載された第13代尚敬王、第18代尚育王の画像はかなり鮮明です。

これまで鎌倉芳太郎の白黒写真では分からなかった、朱や緑青を基調とした色彩や金箔の多用には驚かされました。

「琉球美、造形研究会」では、緊急鼎談〈返還された御後絵をめぐって〉を開催いたします。

佐藤文彦(御後絵研究30年超)、池宮城友子(日本画家)、前田比呂也(元沖縄県立博物館・美術館副館長)の本研究会会員3名に語り合っていただきます。

まさに「緊急」ではありますが、皆様のご参加をお待ちしています。

参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️第14回定例研究会が開催されます

第14回定例研究会

「紅型の祖型〈浦添型〉の復元」

伊差川洋子の挑戦〜白生地に浦添型を染色する〜

期日:2024年3月3日(日)14:00 〜16:00

会場:琉球大学教育学部本館棟538室(オンラインでの参加も可能です)

発表者:仲本のな + 島袋領子

伊差川洋子染色工房・古琉球紅型浦添型研究所を母から引き継がれた仲本のな氏が、

〈浦添型〉の復元に尽力された故伊差川洋子氏の〈思い〉と実践から、現在ご自身が

取り組まれているお仕事について語ってくださいます。

前回は沖縄での木綿栽培から白生地になるまでをお話しいただきましたが、今回は

その手紡ぎ手織りの白生地に浦添型を染色された工程や考察を語っていただきます。

また、古紅型裂地の科学分析や蒟蒻芋に関してもお話しいただきます。

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️第13回定例研究会が開催されます

第13回定例研究会

「紅型の祖型〈浦添型〉の復元」

伊差川洋子の挑戦〜木綿栽培から白生地になるまで〜

期日:2024年1月28日(日)14:00 〜16:00

会場:琉球大学教育学部本館棟538室(オンラインでの参加も可能です)

発表者:仲本のな + 島袋領子

伊差川洋子染色工房・古琉球紅型浦添型研究所を母から引き継がれた仲本のな氏が、

〈浦添型〉の復元に尽力された故伊差川洋子氏の〈思い〉と実践から、現在ご自身が

取り組まれているお仕事について語ってくださいます。

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️「首里城正殿龍柱残欠の見学会」開催のお知らせ

「琉球美、造形研究会」は、沖縄県立博物館・美術館資料である「首里城正殿龍柱残欠(Sa-博3)(Sa-博4)」を熟覧する見学会を開催します。

日時:2023年12月13日(水)14:00〜16:00

場所:沖縄県立博物館・美術館 3階 博物館会議室

定員:15名

首里城正殿大龍柱についてはさまざまな論考があります。西村貞雄は平成の復元においてこの大龍柱を復元製作した立場から、大龍柱は正面向きで当初は台石は無く、直接欄干に連結していたと主張しています。この仮説による形状は、確かに建物とのバランスが良く、琉球建築・彫刻の造形美として説得力のある仮説です。

2023年3月23日に開催された「首里城復元に向けた技術検討委員会第2回報告会」において、安里進は平成復元で利用されなかった新たな遺物=首里城正殿龍柱残欠(Sa-博4)を示し、ホゾ穴の存在を否定し連結していた形跡は全く見られないと報告しています。

これに対して、永津禎三は欠損部分を石灰様のもので補修された部分にこそホゾ穴の存在の可能性があると主張しています。

首里城正殿龍柱残欠(Sa-博3)及び首里城正殿龍柱残欠(Sa-博4)を熟覧することで、これらの仮説を検証する第一歩としたいと考えています。

皆様のご参加をお待ちしています。

◼️第12回定例研究会が開催されます

第12回定例研究会

「宮古上布産地状況の変遷と現状」ーから未来を考えるー

期日:2023年11月12日(日)14:00 〜16:00

会場:琉球大学教育学部本館棟538室(オンラインでの参加も可能です)

発表者:仲間伸恵

第11回に引き続き、仲間伸恵さんのご発表です。前回、活発な意見交換がありましたので、その内容を深め、宮古上布の現状を見つめ、ここから私たちの「未来」を語り合いたいと思っています。

また、今回もブー引きなど、ワークショップ的な要素も取り入れる予定です。来場可能な方はぜひお越しください。

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️七人の作家による作品展〈素材と表現 膠がつなぐひととひと〉のお知らせ

本研究会会員池宮城友子氏・喜屋武千恵氏のお二人が参加される作品展が

開催されます。

【展覧会名】 〈素材と表現 膠がつなぐひととひと〉

【会期】2023.11.3(金)~11.26(日) 会期中の土・日・祝日

【時間】11:00 – 日没まで

【会場】キャンプタルガニーアーティスティックファーム

沖縄県糸満市米須304(建物裏手に駐車場あり)

GALLERY TALK ギャラリートーク 作家たちによる作品解説を行います。

11月3日(金・祝)15:00〜17:00(予定)

ギャラリートーク終了後、屋外でオープニングパーティーを予定しております。

どうぞお気軽にご参加ください。(雨天は中止になる場合があります)

◼️ 2022年度総会が開催されました

「琉球美、造形研究会」2022年度(2022年10月1日〜2023年9月30日)総会が、2023年9月27日に開催され、2022年度事業報告・収支決算、及び、2023年度事業計画・収支予算が承認されました。

会長に永津禎三、副会長に前田比呂也、小林純子の各氏が再選されました。

◼️歴博研究映像「ブーンミの島」が上映されます

牧志駅前ほしぞら公民館 ホールにて、「ブーンミの島」の上映会が開催されます。

日時:2023年11月5日(日)15:30〜18:00(開場15:15)

場所:牧志駅前ほしぞら公民館 ホール(さいおんスクエア3F)

入場無料

国立歴史民俗博物館の共同研究「歴博研究映像の制作・活用ー苧麻文化の

映像記録化を中心に」(2019〜2021年度)で実施した宮古諸島の苧麻文化を

対象としておこなった研究に基づき、研究代表者である春日聡氏(多摩美術

大学非常勤講師・国立歴史民俗博物館客員准教授)が監督した歴博研究映像

です。

苧麻(ブー)を育て、その繊維で糸を績み、布を織る。宮古島の自然の中で

たゆまず続けられてきた島のいとなみが紹介されています。

主催:宮古の自然と文化を考える会

問い合わせ:nakanobu@edu.u-ryukyu.ac.jp

◼️第11回定例研究会が開催されました。

第11回定例研究会

「宮古上布産地状況の変遷と現状」 ー手績み苧麻糸を中心にー

2023年9月3日に開催されました。

16名の参加がありました。

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第11回定例研究会が開催されます

第11回定例研究会

「宮古上布産地状況の変遷と現状」

期日:2023年9月3日(日)14:00 〜16:00(オンラインで実施)

発表者:仲間伸恵

沖縄県宮古諸島の織物「宮古上布」は、琉球王国時代の人頭税の歴史を経て、地域の人々との関係を様々に変化させながらも現在まで受け継がれてきました。

しかし、その宮古上布も多くの地域の伝統的な手仕事と同じように、この先の継承が危ぶまれています。

今回の研究会では、宮古上布の生産がピークを迎えていた昭和初期から現在までの約100年間の産地状況の変遷を産地からの報告や沖縄県が作成した調査報告などから振り返るとともに、宮古島で行われている苧麻の文化継承を目指すいくつかの取り組みについても紹介したいと思います。

※今回のご発表では、宮古上布の現物資料もご覧になれます。

配信元の琉球大学教育学部棟538室に来場可能な方は是非お越し下さい。

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️第10回定例研究会が開催されました。

第10回定例研究会

「琉球絵画とは」 〜素材や技法の視点から〜

第二部:自身の創作をとおして + ディスカッション

2023年7月2日に開催されました。

10名の参加がありました。

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第10回定例研究会が開催されます

第10回定例研究会

「琉球絵画とは」 〜素材や技法の視点から〜

第二部:自身の創作をとおして + ディスカッション

期日:2023年7月2日(日)14:00 〜16:00(オンラインで実施)

発表者:喜屋武千恵

「第一部:模写や調査研究をとおして」に引き続き、喜屋武千恵さんにご

発表いただき、後半は参加者とのディスカッションを予定しています。

第一部の録画をご覧のうえ、ご参加ください。

配信元の琉球大学教育学部棟538室に来場可能な方は是非お越し下さい。

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️第9回定例研究会が開催されました。

第9回定例研究会

「琉球絵画とは」 〜素材や技法の視点から〜

第一部:模写や調査研究をとおして

2023年4月23日に開催されました。

11名の参加がありました。

第9回定例研究会は、関連資料はご覧いただけますが、

録画は、著作権の関係で、会員限定公開といたします。

◼️「琉球美、造形研究会」ワークショップの録画が視聴可になりました

玉城真さんの畑(王府時代から玉城家が代々営む首里石嶺町の畑)で

春の空気を感じながら、ちょっと変わった畑体験とハーブ酒づくりを

2023年4月9日に行いました。

14名の参加がありました。

ワークショップの録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第9回定例研究会が開催されます

第9回定例研究会

「琉球絵画とは」 〜素材や技法の視点から〜

第一部:模写や調査研究をとおして

期日:2023年4月23日(日)14:00 〜16:00(オンラインで実施)

発表者:喜屋武千恵

「琉球絵画」を大きく膠絵として捉え、同じ膠絵である「日本画」を学び、

創作する者として、膠・絵具・筆法など、素材や技法の視点からアプローチ

することで、「琉球絵画」とはどういうものなのか、おぼろげながら見えて

くるのではないだろうか。

1 琉球絵画

2 琉球王国時代の絵師

3 素材(膠、岩絵具、泥絵具、箔など)

4 支持体(紙、絹、板)

5 筆法(工筆画)

6 宮良殿内板戸絵

7 四季翎毛花卉図巻

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️「琉球美、造形研究会」ワークショップ開催のお知らせ

玉城真さんの畑(王府時代から玉城家が代々営む、首里石嶺町の畑)で、

春の空気を感じながら、ちょっと変わった畑体験とハーブ酒づくりを行います。

日時:2023年4月9日(日)14:00〜16:30(雨天決行)

場所:「うえのいだ」の畑(& farm)

那覇市首里石嶺町4-55 (駐車場は7台分です。乗り合わせをお願いします)

内容:1,うえのいだ(& farm)の活動紹介

2,新しい花壇型菜園レイズドベッドの体験と実演レクチャー

3,レイズドベッドで採取したハーブを使ったハーブ酒づくり

◼️琉球王国文化遺産集積・再興事業Ⅱ 報告会のお知らせ

沖縄県立博物館・美術館にて、琉球王国文化遺産集積・再興事業Ⅱ報告会が開催されます。

日時:2023年3月18日(土)10:00〜12:30(開場9:30)

場所:沖縄県立博物館・美術館 博物館講座室

定員:80名(当日先着順)

報告者:

復元製作の視点 久保智康氏(京都国立博物館名誉館員)

科学分析の視点 早川泰弘氏(東京国立文化財研究所副所長)

人材育成の視点 糸数政次氏(浦添市美術館館長)

情報発信の視点 いのうえちず氏(モモト編集長)

◼️第8回定例研究会が開催されます

第8回定例研究会

「御後絵(うぐい)と肉理紋(ユッニムン)」

ー第2部 琉球と朝鮮 王朝の美術交流ー

期日:2023年2月19日(日)14:00 〜16:00 (オンラインで実施)

発表者:佐藤文彦

前回に引き続き、第2部を佐藤文彦氏に発表していただきます。

1. 朝鮮仏画に「御後絵」のルーツを確認

琉球・朝鮮 図像に見る歴史的繋がり

2. 孔子像の比較

3. 円覚寺について

4. 朝鮮国王肖像画「御眞」描法を伝授

5. 中国皇帝、朝鮮国王肖像画の写実描写への変化

6. 「肉理紋」による琉球国王および偉人肖像画制作

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️第7回定例研究会が開催されます

第7回定例研究会

「御後絵(うぐい)と肉理紋(ユッニムン)」

期日:2022年12月18日(日)14:00 〜16:00 (オンラインで実施)

発表者:佐藤文彦

「御後絵(うぐい)」とは琉球王国時代に描かれた歴代琉球国王肖像画の総称です。

佐藤は鎌倉芳太郎撮影のモノクロ「御後絵」写真を元にして原寸大に彩色を施し、1996年までに10幅すべてを再生(彩色推定復元)し、その研究成果として2003年に『遙かなる御後絵ー甦る琉球絵画』(作品社)を著しました。

韓国でも歴代朝鮮国王肖像画「御真(オジン)」が伝わっており、その模写や復元に尽力した權五昌(クォンオチャン)氏に佐藤は弟子入りし「御真」描法の「肉理紋(ユッニムン」を学び、習得した技法による「新・御後絵技法」による試作を続けています。「肉理紋による歴代琉球国王シリーズ」のほか国王以外の肖像画制作も行なっています。

今回の定例研究会では、その経験を中心にした発表を行います。

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️漆工房 前田貝揃案 二つの展示会のお知らせ

本研究会会員の前田比呂也氏の工房展が連続して二つ開催されます。

【会期】2022.12.10(SAT.)− 12.18(SUN.)

【時間】PM 5:00 - PM 8:00(平日)AM 10:00 - PM 8:00(土日)

【会場】山元恵一ギャラリー

〒903-0821 沖縄県那覇市首里儀保町4-79-38

【会期】2022.12.18(SUN.)− 12.28(WED.)

【時間】AM 11:00 - PM 7:00

【会場】Photobooks on the Road

〒902-0067 沖縄県那覇市安里388-7-1F(おでん東大むかい)

◼️喜屋武千恵氏 個展〈 RESONATE 〉のお知らせ

本研究会会員の喜屋武千恵氏の個展が開催されます。

【展覧会名】 RESONATE 共鳴

【会期】2022.11.19(土)~11.27(日) 月曜休廊

【時間】11:00 – 18:00

【会場】ギャラリーアトス

沖縄県那覇市金城1-7-1

◼️第6回定例研究会の録画が視聴可になりました。

第6回定例研究会

「當眞嗣一、文化財行政を解く2 前田比呂也と対談」が

2022年10月16日に開催されました。

会員10名の参加がありました。

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️ 2021年度総会が開催されました

「琉球美、造形研究会」2021年度(2021年10月1日〜2022年9月30日)総会が、2022年9月30日、オンラインで開催され、2021年度事業報告・収支決算、及び、2022年度事業計画・収支予算が承認されました。

◼️第6回定例研究会が開催されます

第6回定例研究会

「當眞嗣一、文化財行政を解く2 前田比呂也と対談」

期日:2022年10月16日(日)14:00 〜16:00 (オンラインで実施)

発表者:當眞嗣一+前田比呂也

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️第5回定例研究会が開催されます

第5回定例研究会

「當眞嗣一、文化財行政を解く」

期日:2022年8月28日(日)14:00 〜16:00 (オンラインで実施)

発表者:當眞嗣一

発表内容 1 尚王家文化遺産の帰属をめぐって

2 複雑怪奇な首里城復興の地割を考える

Topics 1 明治初期の鉄道遺構「高輪築堤」の保存について

https://www.youtube.com/watch?v=UCRa1kX_aYY

https://www.youtube.com/watch?v=11F9XNiQ58A

2 戦前に博物館が無かったために

3 聖公会学生センター建設計画と「文化を守る会」

(1959-1962)

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️第4回定例研究会が開催されます

第4回定例研究会

「発掘遺物から見えるもの 首里城復興:考察の深化に向けて」

発表者:西村貞雄

期日:2022年6月5日(日)14:00 〜16:00

会場:沖縄県立埋蔵文化財センター 研修室

今回は発掘資料を観察しながら西村先生のお話を聞き意見交換しますので、

会場にお越しください。

オンラインでの参加も可能です。

ただし、ポケットWi-Fiでの配信になりますので、場合によっては通信が不

調になることもあります。

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️第4回定例研究会の録画が視聴可になりました。

第4回定例研究会

「発掘遺物から見えるもの 首里城復興:考察の深化に向けて」が

2022年6月5日に開催されました。

会員13名の参加がありました。

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

當眞嗣一氏の論考「主体性回復への道 6」【1】の「遺物(モノ)を通して大龍柱の向きを考える」で示されたように、今回の定例研究会では、出土遺物を実際に観察し丹念に検討することから、首里城復元への考察を深めたいと思います。

西村貞雄氏は、沖縄県立埋蔵文化財センターに所蔵されている「85年〜87年出土の羽目石と親柱」に注目し、このことは新聞にも報道されました【2】。

これに対して、安里進氏は「首里城復元に向けた技術検討委員会報告会報告資料」に〈「正面説」の親柱と羽目石の組み立ては妥当かー西村説の検証』〉を掲載していますが、仮に主張の通り出土遺物の事実誤認があったとしても、それが何の問題となるのかは不明な検証報告です【3】。

本定例研究会ではまず、この遺物を現場で実際に確認してみたいと思います。

その他の発掘資料を実際に観察することでも、さまざまな気付き、考察の深化が期待できるでしょう。

皆様のご参加をお待ちしています。

【1】當眞嗣一「主体性回復への道 首里城再建を考える 6」琉球新報2020年10月31日

【2】西村貞雄「主体性回復への道 首里城再建を考える 1, 2」及び関連記事 琉球新報2020年9月23日, 24日

西村貞雄「首里城再建を考える 独自性と大龍柱 上, 下」沖縄タイムス2020年9月22日, 23日

【3】安里進「平成復元の検証ー報告資料」〈Ⅲ-4、「正面説」の親柱と羽目石の組み立ては妥当かー西村説の検証』〉首里城復元に向けた技術検討委員会報告会報告資料 2022年1月30日

◼️NHK日曜美術館「失われたときを求めて〜沖縄本土復帰50年」が

放映されます。

東京国立博物館特別展「琉球」を紹介するNHK「日曜美術館」が5月15日(日)午前9時に放送され、当会会員の喜屋武千恵さんも出演されます。

◼️第3回定例研究会の録画が視聴可になりました。

第3回定例研究会

「復興・復元と、コミュニティーの崩壊・再生」が

2022年3月26日に開催されました。

会員13名、会員外7名、合計20名の参加がありました。

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第3回定例研究会が開催されます

今回は、漆工房 前田貝揃案 設立展 「玉座 −Thrones as a Frame−」オープニング・トークショウとして

「琉球美、造形研究会」第3回定例研究会を開催します。

テーマ:「復興・復元と、コミュニティーの崩壊・再生」

司会:前田佳那

講演:佐藤徳政

(仙台メディアテイク開館20周年展「ナラティブの修復」出品者)

前田 彬

(仙台メディアテイク開館20周年展「ナラティブの修復」共同出品者)

前田比呂也

期日: 3月26日(土)18時〜19時15分 オンラインで実施

18:00~18:10 開会あいさつ、趣旨説明(司会)

・漆工房 前田貝揃案 設立趣旨の説明

・前田貝揃案事業の一環として、

「琉球美、造形研究会」の一環として

・トークショウの構成について

18:10~18:30 佐藤徳政氏講演

・震災後の佐藤氏の活動の紹介

・仙台メディアテイクでの展示コンセプト

・震災と復興、そこにすむ人々の日常

18:30~18:45 前田比呂也発表

・「玉座 −Thrones as a Frame−」による問題提起

18:45~19:00 ディスカッション(進行:司会)

19:00~19:10 「琉球美、造形研究会」会長あいさつ

・会長によるトークショウの総括

19:10~19:15 総括、閉会あいさつ(司会)

定例研究会参加ご希望の方は、「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

ギャラリーアトスからZoom配信

◼️漆工房 前田貝揃案 創設展「玉座」のお知らせ

本研究会会員の前田比呂也氏の工房展が開催されます。

【展覧会名】 漆工房 前田貝揃案 創設展

玉座 - THRONES AS A FRAME -

【会期】2022.03.26(SAT)− 04.03(SUN)

【時間】AM11:00 - PM6:00

【会場】ギャラリーアトス

〒901-0155 沖縄県那覇市金城1-7-1

◼️第2回定例研究会の録画が視聴可になりました。

第2回定例研究会

「失われた文化財が問いかけるもの ー立法院解体撤去工事と首里城北側城壁工事についてー」が

2022年2月27日に開催されました。会員9名の参加がありました。

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第1回定例研究会の開催は、いよいよ1週間後です

第1回定例研究会「首里城大龍柱、何でも質問どうぞ!」

期日:2021年12月19日(日)14時〜16時 オンラインで実施

発表者:

西村貞雄、永津禎三

内容:

那覇市石嶺公民館オンライン市民講座「首里城正殿 大龍柱を考える」全3回を視聴してくださった方からの質問を何でも受け付けます。

当初、「12月10日(金)までに本ホームページの「お問い合わせ」まで質問をいただければ、より丁寧にお答えできます。」としていましたが、16日(木)まで延長します。どしどし質問をお送りください。

また、会員以外の方でも、今回の研究会に参加ご希望なら、やはり「お問い合わせ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️喜屋武千恵氏 絵画展「いのちのいろかたち」のお知らせ

本研究会会員の喜屋武千恵氏の個展が開催されます。

【展覧会名】 絵画展「いのちのいろかたち」

【会期】2021.11.19(金)~11.28(日)

【時間】10:00 – 13:00 / 14:30 – 17:00

【会場】GARB DOMINGO

沖縄県那覇市壺屋1-6-3

日々の暮らしの中で、ふと気づく、命の美しい色と形。「目には見えない大切なもの」天然顔料に宿る命のエネルギー、祈りを込めて幾度も塗り重ねていく。

◼️喜屋武千恵氏「琉球の横顔」出品のお知らせ

本研究会会員の喜屋武千恵氏が下記の展覧会に出品されます。

琉球の横顔 ― 描かれた「私」からの出発

期間:2021年11月03日(水) ~ 2022年01月16日(日)

場所:沖縄県立博物館・美術館 企画ギャラリー1,企画ギャラリー2

時間:9:00~18:00(金・土は20:00まで)

※入場は閉館の30分前まで、月曜日は休館

◼️ 第1回定例研究会が開催されます

第1回定例研究会「首里城大龍柱、何でも質問どうぞ!」

期日:2021年12月19日(日)14時〜16時 オンラインで実施

発表者:

西村貞雄、永津禎三

内容:

那覇市石嶺公民会オンライン市民講座「首里城正殿 大龍柱を考える」全3回を視聴してくださった方からの質問を何でも受け付けます。

12月10日(金)までに本ホームページの「お問合せ」まで質問をいただければ、より丁寧にお答えできます。また、研究会に参加ご希望の方も「お問合せ」にご連絡いただければ、ZoomのURLをお知らせします。

◼️ 臨時総会が開催されました

「琉球美、造形研究会」臨時総会が、2021年11月4日、オンラインで開催され、事業計画、収支予算が承認されました。

◼️ 設立総会が開催されました

「琉球美、造形研究会」設立総会が、2021年10月1日、オンラインで開催され、設立趣意書、研究会規約を承認しました。会長には永津禎三、副会長には前田比呂也、小林純子の各氏が選出されました。

首里城正殿 大龍柱を考える 第1回:首里城正殿 大龍柱の推移

講師:西村貞雄(琉球大学名誉教授)

https://www.youtube.com/watch?v=BiCwynUKNb4

首里城正殿 大龍柱を考える 第2回:大龍柱の向き

講師:西村貞雄(琉球大学名誉教授)

https://www.youtube.com/watch?v=fmgSIqtu-xU

首里城正殿 大龍柱を考える 第3回:絵図とはどんなもの

講師:永津禎三(琉球大学名誉教授)

「琉球美、造形研究会」について

琉球王国文化遺産集積・再興事業「手わざ」展とそのシンポジウムは、大変に意義深い催しでした。琉球絵画については、喜屋武千恵氏、平良優季氏が東京芸術大学(荒井経教授)と連携し、孫億筆〈四季翎毛花卉図巻〉の再現模写を行い、その伝統的技能の力量を高めています。また、大学院で琉球絵画をテーマにするなど、若手、中堅の作家に琉球絵画への関心が高まっています。

ここで注目すべきは、絵画を表面的に写すということだけではなく、その絵画を支える基底材の絹布から吟味し、

可能であれば制作当時の絹布の再現までを視野に入れていることです。基底材の種類や状態によって、筆の運び、

すなわち描線や絵具の乗り方が変わり、絵画そのものが変わってしまうのは当然のことでありながら、これまでの

意識は、そこに至っていませんでした。

また、染織分野でも、「琉球の織物研究会」が琉球時代の織物の再現制作に取り組み、地機(じばた)での制作を

実践するなど、基底部から琉球時代の織物の美を探ろうとしています。当然、絹布の元になる蚕や、植物繊維の研究

にまで進む必然性があります。

顔料や染料についての研究も、絵画や染織のそれぞれが交流すれば、より深い追及が可能でしょう。

「手わざ」展の石彫部門では、西村貞雄氏を中心とし、濱元朝和氏等沖縄県立芸術大学出身の作家が平成の復元で

首里城彫刻群の制作に尽力したことが紹介されました。西村貞雄氏は、首里城大龍柱の失われた中央部を再現させる

ため、膨大な調査と研究、試作を積み重ね、あの平成の復元の大龍柱に結実させました。

その西村貞雄氏の首里城復元に関わる首里城彫刻群を中心とした膨大な資料と知見を今後どのように整理し、継承

していくかという大きな課題もあります。

これらに共通するもの、それは、より基底のところから「琉球の美意識」を再発見し、伝統の継承と新たな創造を

生み出したいという強い意欲、そしてこれを可能とするためには、個々の分野が広く連携しなければならないという

ことです。

「琉球美、造形研究会」※ は、美術・工芸の実作者、美術史・美学の研究者及び保存修復家や保存科学の研究者が

連携し、制作、調査、研究を多面的・横断的に結びつけ、琉球の美意識を深く追求し、伝統の継承と新たな創造を生み出すことを目指しています。

※「琉球美、造形研究会」の名称は、名称には珍しい「、」が入っています。当初、「琉球美術造形研究会」という名称を考えていましたが、「美術」の指し示す範囲が、どうしても絵画や彫刻に閉ざされた、いわゆる「制度」に絡め取られてしまう危うさがあり、「琉球の美意識」を追求する本会においては、名称にはあまり馴染みのない「、」を使うことで独自の立ち位置を表すことができるのではないかと考えています。

入会について

本会の目的に賛同する方の入会をお待ちしております。

入会ご希望の方は、本ホームページの「お問い合せ」にてご連絡ください。

本会での受理手続きを経て、会員になっていただきます。

会費は、年会費2,000円です。

学生・大学院生からは年会費を徴収しません。

定例研究会・講演会

定例研究会は、年に6回、2ヶ月に一度(10月、12月、2月、4月、6月、8月)開催予定です。講演会は、年に1〜2回、随時開催の予定です。

【定例研究会】

◼️第1回定例研究会「首里城大龍柱、何でも質問どうぞ!」

発表者: 西村貞雄、永津禎三

第1回定例研究会「首里城大龍柱、何でも質問どうぞ!」が

2021年12月19日に開催され、会員14名の参加がありました。

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

首里城正殿 大龍柱を考える 第1回:首里城正殿 大龍柱の推移 講師:西村貞雄(琉球大学名誉教授)

https://www.youtube.com/watch?v=BiCwynUKNb4

首里城正殿 大龍柱を考える 第2回:大龍柱の向き 講師:西村貞雄(琉球大学名誉教授)

https://www.youtube.com/watch?v=fmgSIqtu-xU

首里城正殿 大龍柱を考える 第3回:絵図とはどんなもの 講師:永津禎三(琉球大学名誉教授)

◼️第2回定例研究会「失われた文化財が問いかけるものー立法院解体撤去工事と首里城北側城壁工事についてー」

第2回定例研究会が2022年2月27日に開催されました。

会員9名の参加がありました。

発表者: 田中睦治

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第3回定例研究会「復興・復元と、コミュニティーの崩壊・再生」

第3回定例研究会が2022年3月26日に開催されました。

会員13名、会員外7名、合計20名の参加がありました。

発表: 前田比呂也

講演: 佐藤徳政

司会: 前田佳那

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第4回定例研究会「発掘遺物から見えるもの 首里城復興:考察の深化に向けて」

第4回定例研究会が2022年6月5日に開催されました。

会員13名の参加がありました。

発表者: 西村貞雄

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第5回定例研究会「當眞嗣一、文化財行政を解く」

第5回定例研究会が2022年8月28日に開催されました。

会員8名の参加がありました。

発表者: 當眞嗣一

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第6回定例研究会「當眞嗣一、文化財行政を解く2

前田比呂也と対談」

第6回定例研究会が 2022年10月16日に開催されました。

会員10名の参加がありました。

発表者: 當眞嗣一+前田比呂也

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第7回定例研究会「御後絵(うぐい)と肉理紋(ユッニムン)」

ー第1部 琉球絵画「御後絵」についてー

第7回定例研究会が 2022年12月18日に開催されました。

会員10名の参加がありました。

発表者: 佐藤文彦

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第8回定例研究会「御後絵(うぐい)と肉理紋(ユッニムン)」

ー第2部 琉球と朝鮮 王朝の美術交流ー

第8回定例研究会が 2023年2月19日に開催されました。

会員10名の参加がありました。

発表者: 佐藤文彦

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第9回定例研究会「琉球絵画とは」 〜素材や技法の視点から〜

第一部:模写や調査研究をとおして

第9回定例研究会が 2023年4月23日に開催されました。

11名の参加がありました。

発表者: 喜屋武千恵

研究会の関連資料はご覧いただけますが、録画は、著作権の関係で、会員限定公開といたします。

◼️第10回定例研究会「琉球絵画とは」 〜素材や技法の視点から〜

第二部:自身の創作をとおして

+ ディスカッション

第10回定例研究会が 2023年7月2日に開催されました。

10名の参加がありました。

発表者: 喜屋武千恵

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第11回定例研究会「宮古上布産地状況の変遷と現状」

ー手績み苧麻糸を中心にー

第11回定例研究会が 2023年9月3日に開催されました。

16名の参加がありました。

発表者:仲間伸恵

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第12回定例研究会「宮古上布産地状況の変遷と現状」

ーから未来を考える

第12回定例研究会が 2023年11月12日に開催されました。

15名の参加がありました。

発表者:仲間伸恵

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第13回定例研究会「紅型の祖型〈浦添型〉の復元」

伊差川洋子の挑戦

~木綿栽培から白生地になるまで~

第13回定例研究会が 2024年1月28日に開催されました。

10名の参加がありました。

発表者:仲本のな+島袋領子

研究会の関連資料はご覧いただけますが、録画は、発表者のご意向で、会員限定公開といたします。

◼️第14回定例研究会「紅型の祖型〈浦添型〉の復元」

伊差川洋子の挑戦

~白生地に浦添型を染色する~

第14回定例研究会が 2024年3月3日に開催されました。

11名の参加がありました。

発表者:仲本のな+島袋領子

研究会の関連資料はご覧いただけますが、録画は、発表者のご意向で、会員限定公開といたします。

◼️第15回定例研究会「自然体験教育のすすめ」 〜手遊びと玩具の延長〜

第一回「手遊び」と「植物観察」のつながり

第15回定例研究会が 2024年4月27日に開催されました。

14名の参加がありました。

発表者:池村浩明

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第16回定例研究会「自然体験教育のすすめ」 〜手遊びと玩具の延長〜

第二回「玩具」と「野鳥観察」のつながり

第16回定例研究会が 2024年6月29日に開催されました。

9名の参加がありました。

発表者:池村浩明

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第17回定例研究会「返還された御後絵をめぐって Ⅱ」

〜4月以降の報道も踏まえて〜

第17回定例研究会が 2024年8月25日に開催されました。

7名の参加がありました。

発表者:佐藤文彦 + 永津禎三

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第18回定例研究会『永津禎三 モチーフと技法』

ーいくつかの「ことはじめ」ー

第18回定例研究会が 2024年10月8日に開催されました。

35名の参加がありました。

発表者:前田比呂也 + 永津禎三

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第19回定例研究会「柳宗悦の裂帖を熟覧する」

ーマイクロスコープを用いながら戦前の琉球の織物を見て語るー

第19回定例研究会が 2024年12月22日に開催されました。

17名の参加がありました。

発表者:仲間伸恵 + 中野夢

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第20回定例研究会

「センス・オブ・ワンダー:子ども時代の世界の探究」

第20回定例研究会が 2025年2月9日に開催されました。

18名の参加がありました。

発表者:古謝麻耶子

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。

◼️第21回定例研究会

「永津禎三 モチーフと技法」

ー初期模索期からGeneticsシリーズへー

第21回定例研究会が 2025年4月23日に開催されました。

24名の参加がありました。

発表者:前田比呂也 + 永津禎三

研究会の録画及び関連資料をご覧いただけます。